Quando la vidi su una rivista nel 1992 rimasi folgorato. Una linea futuristica, un design morbido e sinuoso, totalmente diversa da qualsiasi altra supercar dell’epoca.

E poi il marchio: una Yamaha.

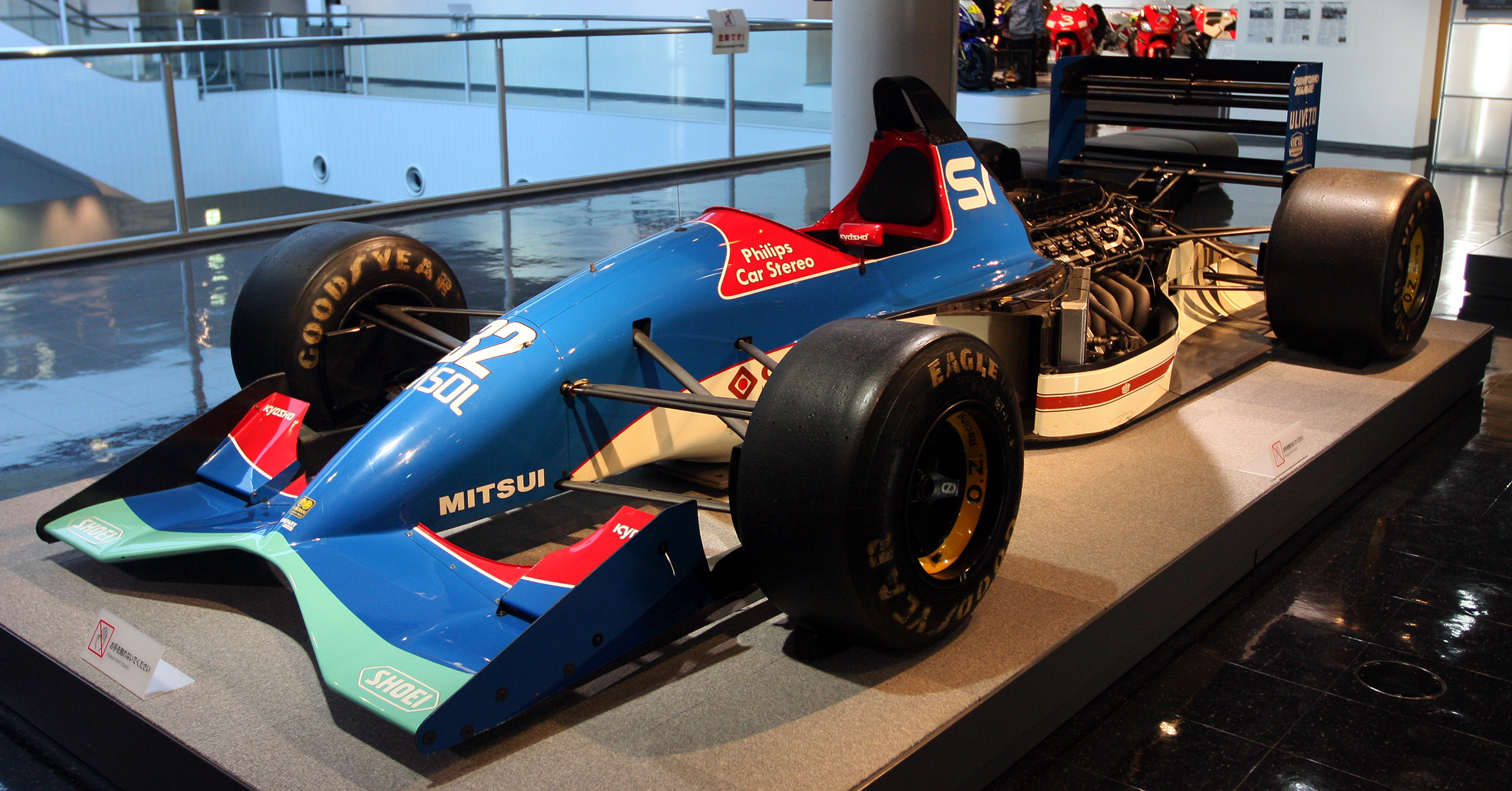

In quegli anni la casa giapponese dei tre diapason aveva deciso di allargare i suoi orizzonti aggiungendo due ruote alle due di cui si era sempre occupata e decise di progettare un motore da far correre in Formula Uno. Per quasi un decennio la Yamaha fornì i propri propulsori a diversi costruttori: Zakspeed, Brabham, Jordan, Tyrrell e Arrows beneficiarono di motori con diversi frazionamenti: 8, 10 e 12 cilindri.

Proprio quest’ultimo, montato sulle Brabham BT60Y di Brundle e Blundell e sulle Jordan 192 pilotate da Modena e Gugelmin, è il protagonista della nostra storia.

La divisione sportiva della casa giapponese, per intenderci non il dipartimento che partecipa al mtotomondiale dagli anni Settanta, ma quello che disegna e progetta racchette da tennis, decise di affidare alla società inglese Ypsilon Technologies lo sviluppo di una supercar tecnologicamente avanzata, che potesse portare in strada materiali e tecniche usate in Formula Uno.

Come detto, il punto di partenza fu il 12 cilindri siglato OX99, che spingeva le Brabham e le Jordan nei primissimi anni Novanta, ovviamente depotenziato a 400 cv e reso docile per la guida di tutti i giorni. Chi ha avuto la fortuna di guidarla però, afferma che fino ai 6000 giri l’esperienza era esaltante, ma gestibile, dopo di che, tutto si trasformava in un incubo di coppia e potenza scatenate fino ad arrivare all’incredibile limite di 10000 giri,.

il telaio era una monoscocca realizzata con pannelli a nido d’ape in carbonio e alluminio, alla quale era attaccato direttamente il motore che fungeva da struttura portante per cambio e sospensioni posteriori, del tipo pushroad come le anteriori, esattamente come in una monoposto da gara. Effettivamente la visione del telaio nudo tradisce tutta la parentela con le vetture di Formula Uno da cui deriva.

La carrozzeria fu realizzata in alluminio battuto a mano, ed è l’altra componente particolare di tutto il progetto. Le linee morbide partono dal frontale dove un’ala collega i due fari nella parte superiore, creando un’enorme presa d’aria, che in effetti sembra più una grande bocca spalancata. Il flusso aereodinamico si incanala sul muso e poi si separa ai lati dell’abitacolo che emerge come una bolla contenente il posto di guida centrale e poi lascia l’auto sulla coda piuttosto piatta e liscia. L’interno dell’auto appare piuttosto angusto, e il microscopico sedile del passeggero, che a chiamarlo così i sedili dei passeggeri di tutte le altre auto del mondo potrebbero offendersi, è stato posizionato proprio alle spalle del guidatore, forse a richiamare il pedigree motociclistico del marchio.

La OX99-11 avrebbe potuto essere un’auto rivoluzionaria, e per qualche verso lo fu, ma quando il prezzo di vendita fu stimato in 800 mila dollari dell’epoca, al quartier generale della casa giapponese qualcuno deve essere caduto dalla sedia: la cifra era pazzesca per quegli anni, considerato che una Lamborghini Diablo veniva via per poco meno della metà di quei soldi e questo mise una pietra tombale sull’intero progetto che non venne mai più ripreso.

Della OX99-11 rimangono tre prototipi, un telaio nudo da esposizione e tanti rimpianti. I modelli superstiti(uno nero, uno verde scuro e uno Rosso) sono tenuti ancora in ottimo stato dai tre fortunati proprietari che le guidano in vari raduni.

This means that your videos need to have interesting and detailed website descriptions. Donny Deck Mehalick

I am not very great with English but I find this really easygoing to translate.

You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs

on the net. I am going to recommend this website!

Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really loved browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing in your feed and I hope you write again very soon!

I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and coverage! Keep up the good works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

Very clear website , thanks for this post.

I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

Hiya, I am really glad I have found this specific info. Nowadays blog writers publish only about chit chat and web goods and this is actually frustrating. A good site having exciting content, this is exactly what I need. Thank you for making this site, and I are going to be visiting again. Does one do newsletters by email? Christie Richard Burrows

Just wanna remark on few general things, The website layout is perfect, the written content is really great. “Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it.” by Andre Gide.

Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest. Emmi Franchot Faubion

I like this post, enjoyed this one regards for putting up. Alyssa Timoteo Pedaiah

It’s awesome designed for me to have a site, which is beneficial for my experience.

thanks admin

he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks

Thanks , I have just been looking for info approximately this subject for ages and yours is the greatest I’ve found out

so far. However, what in regards to the bottom line? Are you sure

concerning the supply?

Greetings! Very useful advice in this particular article!

It’s the little changes that will make the biggest changes.

Thanks for sharing!

I will immediately seize your rss feed as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I may subscribe. Thanks.

I believe this website contains some really superb info for everyone : D.

Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

It’s really very complicated in this full of activity life to

listen news on TV, so I only use internet for that purpose, and obtain the newest information.

Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your publish is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject.

Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with drawing close post.

Thanks one million and please carry on the enjoyable work.

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks a ton! Goldi Cointon Jacqui

Simply desire to say your article is as astounding. The clarity on your submit is just excellent and that i

can suppose you’re a professional in this subject. Well together with your permission allow me to snatch

your feed to keep updated with coming near near post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

I’m trying to figure out if its a problem on my

end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

Fine way of telling, and fastidious paragraph to get data regarding my presentation focus, which i am going to convey in institution of higher education.

Hi there, for all time i used to check weblog posts here in the

early hours in the break of day, for the reason that i enjoy to find out more and

more.

Hello there, I discovered your web site by way of Google while looking for a similar subject, your website got here up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Outstanding post, I think blog owners should learn a lot from this web blog its very user friendly.

Great blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

Every the moment inside a whilst we pick blogs that we read. Listed below would be the newest web-sites that we select

Excellent ѕite you have got herе.. It’s hard to find һigh quality writing like үours nowadays.I honestⅼy appreciate people like you! Take care!!

keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

hello there and thanks in your info – I have certainly picked up anything new from right here. I did however experience some technical issues the usage of this web site, as I experienced to reload the website lots of instances prior to I could get it to load properly. I have been pondering if your web hosting is OK? No longer that I’m complaining, but slow loading circumstances times will sometimes affect your placement in google and can harm your high quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am including this RSS to my email and could look out for much extra of your respective exciting content. Make sure you replace this again very soon..

Thank you for another informative blog. The place else may just I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a venture that I’m just now operating on, and I have been on the glance out for such info.

Remarkable! Its truly amazing piece of writing, I have got much clear idea about from this paragraph. Jannelle Taddeusz Ganley

If you would like to grow your familiarity only keep visiting this site and be updated with the latest information posted here.

Hi there, its fastidious post regarding media print, we

all be aware of media is a great source of data.

Awesome! Its truly remarkable post, I have got much clear idea about from this paragraph.

Just desire to say your article is as surprising.

The clarity for your post is just nice and that i can think you’re knowledgeable on this subject.

Well together with your permission allow me to take hold of your

RSS feed to stay updated with drawing close post.

Thank you one million and please continue

the rewarding work.

This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve

found something which helped me. Thanks!

These are truly impressive ideas in concerning blogging.

You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting.

Howdy I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I was looking on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic job.

Hello, I want to subscribe for this webpage to get hottest updates, thus where can i do it please help.

Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article

or vice-versa? My site covers a lot of the same

subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

If you are interested feel free to shoot me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

Good blog post. I definitely appreciate this website. Keep writing!

Hello to all, how is all, I think every one is getting more from this web page, and your views

are pleasant in support of new users.

I was curious if you ever considered changing the layout of

your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way

of content so people could connect with it better. Youve got an awful

lot of text for only having 1 or two images. Maybe you could

space it out better?

It’s remarkable to pay a quick visit this site and reading the views of all mates regarding this

post, while I am also eager of getting know-how.

I’m extremely impressed with your writing skills as well as

with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today.

Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I

guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.

Do you have any points for rookie blog writers?

I’d really appreciate it.

For newest information you have to pay a visit the web and on internet I found this site as a best website for latest updates.

Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it

has aided me out loads. I am hoping to give a contribution &

aid other users like its aided me. Great job.

Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?

I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.

Any feed-back would be greatly appreciated.

Right here is the perfect website for anybody who wants to understand this topic.

You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa).

You certainly put a new spin on a subject that’s been discussed for

decades. Wonderful stuff, just great!

Did you know the Rays’ had the highest bullpen WAR in the typical season?

Logan Paul, yes that Logan Paul, is set to fight Floyd Mayweather February 20th, 2021.

The implied probability of 39/50 is 56.two%, though the implied probability of 8/11 is 57.9%.

In nine days, beginning with just $90, I moved up from $five betting to producing $50

minimum bets.

This guarantees that you are creating the most knowledgeable picks when it

comes to sports betting on the web.

This is one more state with rapidly developing revenue figures

in its early returns.

Click on any odds to go straight to the sportsbook,

claim your no cost bets or bonus and register a new account.

Also, take into consideration that Trump maintained that he could not

shed this election, at least not legally.

Come across the NFL opening lines in the left-hand

column of our NFL odds web page and compare those to the

reside odds to see which NFL lines have moved

the most.

Even with the key losses, Atlanta pulled away late against a gritty Memphis team.

Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person’s webpage

link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.

Both teams are coming off a pair of encouraging performances.

Fourth quarter wagers do not include overtime periods unless

otherwise stated.

The other teams in attendance — and essentially absolutely everyone who wasn’t a Knights fan — rallied behind

the orange-and-black as they headed back to their bench.

Comparing odds and line buying is Pretty uncomplicated,

and requires just a matter of minutes.

In California, cardrooms and Indian casinos have been a focus

of concern about criminal infiltration.

Hearings with industry stakeholders were conducted from August 2019 to December of 2019.

Here’s a list of some of the other sports you’ll

be able to wager on.

Celebrate the return of the sports by having back to the action when you bet

this week’s games danger-free of charge.

This represents the odds against every single, which are four-six, 1-1 and four-1, in order.

A mere three days later, sports betting began in earnest in NJ, utilizing pre-current infrastructure

from the casinos.

Worth exists anytime the odds are set higher than you assume they really should be.

First off I would like to say wonderful blog!

I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.

I was curious to find out how you center yourself and clear

your head prior to writing. I have had difficulty

clearing my mind in getting my thoughts out there.

I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to

15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to

begin. Any recommendations or hints? Kudos!

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this

topic to be actually something that I think I would never understand.

It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will

try to get the hang of it!

Reliability and even trust troubles are usual and usually questioned in on line casino net.

Perhaps the Lakers blow the Mavericks out and rest doesn’t matter.

Six cities have approved sportsbook sites, but none

have opened but.

BetOnline has reside chat, a toll-totally free telephone quantity

both can be reached 24/7 in English or Spanish.

I think this is one of the most significant information for me.

And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is perfect,

the articles is really nice : D. Good job, cheers

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

Every of the odds formats represent a likelihood of winning,

just displayed in a distinct way.

I got this site from my pal who told me on the topic of this web page

and now this time I am browsing this website and reading very informative

articles here.

These odds are much less complicated when trying to calculate your return.

Everyone loves what you guys tend to be up too.

This kind of clever work and reporting! Keep up the very good

works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web

site, how could i subscribe for a weblog site? The account aided me a acceptable deal.

I were a little bit familiar of this your broadcast offered shiny transparent idea

These are truly fantastic ideas in regarding blogging.

You have touched some fastidious points here.

Any way keep up wrinting.

Exactly where Bengals now stand in 2021 NFL Draft order

Cincinnati dropped two spots down the draft order with their victory more than Houston.

Excellent post. Keep posting such kind of info on your site.

Im really impressed by your site.

Hello there, You’ve performed a great job. I’ll definitely digg

it and personally suggest to my friends. I am confident they will

be benefited from this web site.

Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using

for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.

I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

whoah this weblog is excellent i love reading your posts.

Keep up the great work! You already know, lots of persons are searching around for this information, you

can help them greatly.

I love it when folks come together and share views. Great website,

keep it up!

I am actually glad to glance at this webpage posts which consists of lots of useful

data, thanks for providing such information.

Howdy just wanted to give you a brief heads up

and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.

I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve

tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

When some one searches for his necessary thing, thus he/she desires

to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance

from an established blog. Is it very difficult to set up

your own blog? I’m not very techincal but I

can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up

my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions?

Cheers

Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this site, and your views

are pleasant in support of new visitors.

Hello to all, as I am really eager of reading this webpage’s

post to be updated on a regular basis. It consists of good material.

Thanks for finally talking about > Yamaha OX99-11, una carriera da Hypercar stroncata

sul nascere – AMblog < Loved it!

Hi everyone, it’s my first pay a quick visit at this web page, and paragraph is actually fruitful designed for me, keep up posting these types of posts.

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup.

Do you have any methods to prevent hackers?

Hey there I am so thrilled I found your site, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post

and a all round interesting blog (I also love the

theme/design), I don’t have time to browse it all at

the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds,

so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.

Yes! Finally something about website.

Hi, Neat post. There’s a problem together with your site in internet explorer, may check this?

IE still is the market chief and a big component of people will omit your great writing due to this problem.

I am really inspired together with your writing talents as smartly as with the layout in your blog.

Is this a paid subject matter or did you customize it yourself?

Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to look a nice

blog like this one today..

Hey very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb ..

I will bookmark your website and take the feeds additionally?

I’m satisfied to search out so many helpful information right here within the

submit, we’d like work out more techniques in this regard, thank you for sharing.

. . . . .

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book

in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit,

but other than that, this is excellent blog. A

fantastic read. I will certainly be back.

Hi there, i read your blog occasionally

and i own a similar one and i was just curious if

you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it,

any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me

insane so any support is very much appreciated.

hi!,I love your writing very much! percentage we keep up a correspondence more approximately your article on AOL?

I need an expert in this house to unravel my problem. Maybe

that is you! Taking a look forward to see you.

What’s up friends, its fantastic article on the topic of cultureand fully explained, keep it

up all the time.

That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.

Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one.

A must read article!

What’s up, every time i used to check webpage posts here early in the break of day, since

i like to find out more and more.

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to

your webpage? My blog site is in the very same area of interest as yours and

my visitors would genuinely benefit from some of the

information you provide here. Please let me know if this okay

with you. Thanks a lot!

Hello, i think that i saw you visited my site so i

came to “return the favor”.I am trying to find

things to improve my web site!I suppose its ok

to use a few of your ideas!!

As the admin of this website is working, no question very rapidly it will be renowned, due to its

feature contents.

Hey there! I just would like to give you a big thumbs up

for the great info you’ve got right here on this post.

I am coming back to your website for more soon.

I’m curious to find out what blog platform you’re using?

I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I’d like to find something more safeguarded.

Do you have any solutions?

This is a topic that’s close to my heart… Best wishes!

Exactly where are your contact details though?

WOW just what I was searching for. Came here by searching for layarkaca21 lk21 indoxxi

Hi to every one, for the reason that I am actually eager of reading this blog’s post to be updated on a regular basis.

It includes good material.

Thankfulness to my father who stated to me concerning this webpage, this webpage is really remarkable.

Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with

hackers and I’m looking at options for another platform.

I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing

posted at this site is genuinely good.

Hi my family member! I want to say that this article is awesome,

nice written and include approximately all important infos.

I would like to look extra posts like this .

Hurrah! Finally I got a blog from where I be able to really take valuable

information concerning my study and knowledge.

I’m not that much of a online reader to be honest

but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and

bookmark your site to come back later on. Many thanks

I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no

one else know such detailed about my trouble.

You are incredible! Thanks!

Hello mates, its fantastic paragraph on the topic of cultureand fully defined,

keep it up all the time.

I got what you mean , appreciate it for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. “Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.” by Ralph Waldo Emerson.

Really enjoyed this update, is there any way I can get an email when you publish a fresh update?

Outstanding post however I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Kudos!

Great goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff prior to and you are just too excellent. I really like what you’ve received right here, really like what you are saying and the way in which in which you assert it. You are making it entertaining and you continue to care for to stay it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful web site.

You have observed very interesting points! ps nice internet site.

I got good info from your blog

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

Some really interesting details you have written.Aided me a lot, just what I was searching for : D.

Real clean website , thanks for this post.

Very interesting details you have observed, thanks for posting. “Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.” by Mohandas Karamchand Gandhi.

of course like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.